|

|

|

|

|

|

|

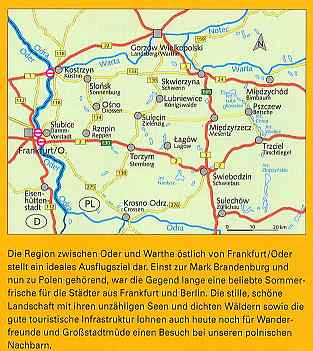

Es ging in das 'Lebuser Land', früher als Teil Brandenburgs hieß es 'Sternberger Land'.

Unter der Erde herrscht eine stabile Temperatur von 10-12°C. Es wird empfohlen, warme Kleidung, feste Schuhe und Taschenlampen mitzunehmen. Unter der Erde herrscht eine stabile Temperatur von 10-12°C. Es wird empfohlen, warme Kleidung, feste Schuhe und Taschenlampen mitzunehmen.Für die Rausfahrer stand der deutsche Leiter der Bunker- und Festungsforschungsgesellschaft zur Verfügung. Um einen kleinen Überblick zu erhalten ist eine Ganztagesführung ober- und unterirdisch erforderlich. Diese Führung ist locker und abwechslungsreich, die einzelnen Stationen werden mit dem eigenen Fahrzeug angefahren, überwiegend auf befestigten Straßen, aber hier und da auch auf Sandwegen. Es steht ein Kleinbus für Personentransport zur Verfügung. Es werden auch viele oberirdischen Anlagen besichtigt. Die Kosten für die Tagesführung belaufen sich normal auf DM 35,- pro Person. Links zur Festungsfront:

- Klaus |

der Übergänge

auf dem Westufer der Oder kam nicht in Betracht, da die beherrschenden Höhen auf dem

Ostufer einen weiten Rundblick boten und die Übergänge zu leicht durch Artillerie

blockiert werden konnten. Trotz des Verbots begann man schon 1920, fünf Forts aus den

Jahren 1872-80 zu modernisieren, die in Küstrin Eisenbahn- und Straßenübergänge sperren.

Die Arbeiten wurden eingestellt, weil die Interalliierte Militärische Kontrollkommission

sie entdeckte. 1925 wurde eine neue Entscheidung getroffen: man beschloß, Befestigungen

längs der Linie der Hügel und Bäche von Küstrin über Drossen (Osno), Reppen (Rzepin) bis

zur Oder bei Ziebingen (Cybinka) anzulegen. Auch diese Arbeiten wurden nach der

Entdeckung eingestellt. Um keine Zeit zu verlieren, erkundete man das Gelände des Lebuser

Tores. Als 1928 die Erkundung der gesamten polnischen Grenze abgeschlossen war, kam man

zu dem Schluß, daß für den Gegner, selbst nach der Besetzung von ganz Pommern und

Schlesien, kein weiterer Vormarsch nach Westen ohne die Einnahme des Lebuser Tores

möglich war. Daher wurde die ursprüngliche Konzeption eines verhältnismäßig kleinen

Brückenkopfes zu einem großen Brückenkopf, dem sogenannten Viereck, erweitert, das so

eine selbständige zentrale Schanze der deutschen Ostbefestigungen bilden sollte. Das

erkundete Gelände, auch Frankfurter Nische genannt, ist auf drei Seiten lückenlos von

Wasserläufen umgeben: Warthe (Warta) und Netze (Notec) bilden im Norden ein breites

sumpfiges Tal Auch die Oder im Süden und Westen fließt breit dahin und bildet Sümpfe, die

teilweise ausgetrocknet sind. Das Gelände ist zu 50 % bewaldet. Die Flüsse Obra und Ober

(Obrzyca) und eine Rinne von Seen bilden im Osten einen doppelten Streifen natürlicher

Hindernisse, der noch durch sandige Höhen (bis 180 m über dem Meeresspiegel) verstärkt

wird. Als die Beziehungen zu Polen schlechter wurden, begannen die Entwurfsarbeiten für

den Bereich des Lebuser Landes und die angrenzende Oderstellung. Zunächst begannen die

Arbeiten an einer Sperrlinie zwischen dem Obra-Abschnit und dem Nischlitz-See

der Übergänge

auf dem Westufer der Oder kam nicht in Betracht, da die beherrschenden Höhen auf dem

Ostufer einen weiten Rundblick boten und die Übergänge zu leicht durch Artillerie

blockiert werden konnten. Trotz des Verbots begann man schon 1920, fünf Forts aus den

Jahren 1872-80 zu modernisieren, die in Küstrin Eisenbahn- und Straßenübergänge sperren.

Die Arbeiten wurden eingestellt, weil die Interalliierte Militärische Kontrollkommission

sie entdeckte. 1925 wurde eine neue Entscheidung getroffen: man beschloß, Befestigungen

längs der Linie der Hügel und Bäche von Küstrin über Drossen (Osno), Reppen (Rzepin) bis

zur Oder bei Ziebingen (Cybinka) anzulegen. Auch diese Arbeiten wurden nach der

Entdeckung eingestellt. Um keine Zeit zu verlieren, erkundete man das Gelände des Lebuser

Tores. Als 1928 die Erkundung der gesamten polnischen Grenze abgeschlossen war, kam man

zu dem Schluß, daß für den Gegner, selbst nach der Besetzung von ganz Pommern und

Schlesien, kein weiterer Vormarsch nach Westen ohne die Einnahme des Lebuser Tores

möglich war. Daher wurde die ursprüngliche Konzeption eines verhältnismäßig kleinen

Brückenkopfes zu einem großen Brückenkopf, dem sogenannten Viereck, erweitert, das so

eine selbständige zentrale Schanze der deutschen Ostbefestigungen bilden sollte. Das

erkundete Gelände, auch Frankfurter Nische genannt, ist auf drei Seiten lückenlos von

Wasserläufen umgeben: Warthe (Warta) und Netze (Notec) bilden im Norden ein breites

sumpfiges Tal Auch die Oder im Süden und Westen fließt breit dahin und bildet Sümpfe, die

teilweise ausgetrocknet sind. Das Gelände ist zu 50 % bewaldet. Die Flüsse Obra und Ober

(Obrzyca) und eine Rinne von Seen bilden im Osten einen doppelten Streifen natürlicher

Hindernisse, der noch durch sandige Höhen (bis 180 m über dem Meeresspiegel) verstärkt

wird. Als die Beziehungen zu Polen schlechter wurden, begannen die Entwurfsarbeiten für

den Bereich des Lebuser Landes und die angrenzende Oderstellung. Zunächst begannen die

Arbeiten an einer Sperrlinie zwischen dem Obra-Abschnit und dem Nischlitz-See (jezioro

Nieslysz) und weiter bis zur Oder. Zu den ersten Anlagen, die im Baujahr 1934/35 zwischen

April 1934 und März 1935 gebaut wurden, gehörten 14 MG-Schartenstände mit einem

Unterstellraum für ein Panzerabwehrgeschütz (Pak), das in offener Feldstellung eingesetzt

werden sollte. Diese Schartenstände aus Ziegelmauerwerk und Eisenbeton nannte man

allgemein "HindenburgStände". Im Jahre 1935, als man den Entschluß zu einem einheitlichen

System der Ostbefestigungen gefaßt hatte, begann man mit dem Bau großer "B-Werke" mit

einer Wand- und Deckenstärke, von 1,50 m Eisenbeton. Dadurch wurde die Sperrlinie zu

einer Abwehrstellung ausgebaut Ende 1935, nach vielen Änderungen und kritischer

Auswertung der französischen Arbeiten an der MaginotLinie, hatte sich die deutsche

Konzeption der "Festungsfront" herausgebildet Ihr wesentlicher Schöpfer war der

Inspekteur der Pioniere und Festungen, Generalmajor Otto Förster. Die Konzeption der

Festungsfront sollte zu einem solch starken Ausbau führen, daß sie einem gegnerischen

Angriff mit den stärksten Mitteln auf unbegrenzte Zeitwiderstehen konnte. Dazu sollten

die speziellen Festungstruppen mit den modernsten technischen Mitteln ausgestattet

werden. Die Verteidigungsanlagen - "Werke" - sollten mit besonderen Festungswaffen

ausgerüstet werden: dem ersten Machinengranatwerfer der Welt (Kaliber 5 cm), einem 10,5

cm- Minenwerfer, einem schweren Rundum-Flammenwerfer, 10 cm-Kanonem und 3,7 cm- und 5 cm-Pak in Panzerkasematten und Drehtürmen und

(jezioro

Nieslysz) und weiter bis zur Oder. Zu den ersten Anlagen, die im Baujahr 1934/35 zwischen

April 1934 und März 1935 gebaut wurden, gehörten 14 MG-Schartenstände mit einem

Unterstellraum für ein Panzerabwehrgeschütz (Pak), das in offener Feldstellung eingesetzt

werden sollte. Diese Schartenstände aus Ziegelmauerwerk und Eisenbeton nannte man

allgemein "HindenburgStände". Im Jahre 1935, als man den Entschluß zu einem einheitlichen

System der Ostbefestigungen gefaßt hatte, begann man mit dem Bau großer "B-Werke" mit

einer Wand- und Deckenstärke, von 1,50 m Eisenbeton. Dadurch wurde die Sperrlinie zu

einer Abwehrstellung ausgebaut Ende 1935, nach vielen Änderungen und kritischer

Auswertung der französischen Arbeiten an der MaginotLinie, hatte sich die deutsche

Konzeption der "Festungsfront" herausgebildet Ihr wesentlicher Schöpfer war der

Inspekteur der Pioniere und Festungen, Generalmajor Otto Förster. Die Konzeption der

Festungsfront sollte zu einem solch starken Ausbau führen, daß sie einem gegnerischen

Angriff mit den stärksten Mitteln auf unbegrenzte Zeitwiderstehen konnte. Dazu sollten

die speziellen Festungstruppen mit den modernsten technischen Mitteln ausgestattet

werden. Die Verteidigungsanlagen - "Werke" - sollten mit besonderen Festungswaffen

ausgerüstet werden: dem ersten Machinengranatwerfer der Welt (Kaliber 5 cm), einem 10,5

cm- Minenwerfer, einem schweren Rundum-Flammenwerfer, 10 cm-Kanonem und 3,7 cm- und 5 cm-Pak in Panzerkasematten und Drehtürmen und  Artillerie in Panzerbatterien mit 15

cm-Haubitzen oder 10 cm- Kanonen. Im Gegensatz zu den Franzosen verzichtete man auf

Waffen hinter Betonscharten mit nur schwachem Panzerschutz (s.g.Traditor) und auf

versenkbare Drehtürme. Stattdessen man sich auf mächtige Panzerkasematten, Drehtürme oder für die Steilfeuerwaffen feste Panzertürme mit einer Deckenscharte. Die Waffen dazu

lieferte die Firma Rheinmetall in Düsseldorf. Das Hauptmerkmal, das die deutsche

Festungsfront von der Maginot- Linie unterschied, war das Prinzip der optimalen

Zerstreuung der Verteidigungsanlagen ("Auflösung") und die Errichtung einer lückenlosen

Feuerfront zwischen ihnen ohne die Aufteilung in Abwehrzentren und Zwischenraumstreichen.

Die damit erreichte taktische Dichte der Bauten und der Feuermittel erlaubte es der unter

der Erde versteckten Besatzung, praktisch ohne Unterstützung durch Feldtruppen

erfolgreich zu kämpfen. Man beschloß, den strategischen Weg nach Berlin durch die

Verwirklichung der oben beschriebenen Konzeption der Befestigungsanlagen im

Oder-Warthe-Bogen zu sperren. Diesen Plan genehmigte Hitler nach seinem Besuch in

Hochwalde (Wysoka)

Artillerie in Panzerbatterien mit 15

cm-Haubitzen oder 10 cm- Kanonen. Im Gegensatz zu den Franzosen verzichtete man auf

Waffen hinter Betonscharten mit nur schwachem Panzerschutz (s.g.Traditor) und auf

versenkbare Drehtürme. Stattdessen man sich auf mächtige Panzerkasematten, Drehtürme oder für die Steilfeuerwaffen feste Panzertürme mit einer Deckenscharte. Die Waffen dazu

lieferte die Firma Rheinmetall in Düsseldorf. Das Hauptmerkmal, das die deutsche

Festungsfront von der Maginot- Linie unterschied, war das Prinzip der optimalen

Zerstreuung der Verteidigungsanlagen ("Auflösung") und die Errichtung einer lückenlosen

Feuerfront zwischen ihnen ohne die Aufteilung in Abwehrzentren und Zwischenraumstreichen.

Die damit erreichte taktische Dichte der Bauten und der Feuermittel erlaubte es der unter

der Erde versteckten Besatzung, praktisch ohne Unterstützung durch Feldtruppen

erfolgreich zu kämpfen. Man beschloß, den strategischen Weg nach Berlin durch die

Verwirklichung der oben beschriebenen Konzeption der Befestigungsanlagen im

Oder-Warthe-Bogen zu sperren. Diesen Plan genehmigte Hitler nach seinem Besuch in

Hochwalde (Wysoka)  im Oktober 1935. Nur der Mittelabschnitt der Festungsfront, "Abschnitt

Hochwalde" genannt, zwang mangels natürlicher Wasserhindernisse zu einer größeren

Geländeverstärkung. Anfang 1935 entstand der große Ausbauplan des Abschnitts Hochwalde.

Auf 16 km Frontbreite sollten hier sogenannte Panzerwerke entstehen, die sich durch Größe

und Widerstandsfähigkeit unterschieden (B- Werke mit 1,5 m, A1Werke mit 2,5 m und A-Werke mit 3,5 m Wand- und Deckenstärke in Eisenbeton). Diese Panzerwerke sollten an ein großes Hohlgangsystem mit unterirdischen Räumen angeschlossen werden, das 15-40 m unter der Erde lag. Am hinteren Rand der Zone liegende Panzerwerke der Ausbaustärke A1 sollten als "Schweigewerke" erst dann das Feuer eröffnen, wenn der Feind die erste Verteidigungslinie durchbrochen hatte, um sich vorher nicht zu verraten. Die Arbeiten am O.W.B. kamen in den Jahren 1936/37 in Gang. Ihre Fertigstellung war für 1944 geplant, später wurde die Frist bis 1951 verlängert. Im April 1938 befahl Hitler aber, den Schwerpunkt der Befestigungsarbeiten an die deutsche Westgrenze zu verlegen, um den gegen Frankreich

gerichteten Westwall so schnell wie möglich aufzubauen. Eigentlich waren die Arbeiten

niemals der ursprünglichen Planung entsprechend aufgenommen worden. Jetzt mußten nur noch bereits begonnene Anlagen bis zur vollen Verteidigungsfähigkeit gebracht werden. Bei Ende der Arbeiten hatte die Mehrzahl der Kampfanlagen die maximale Baustärke B. Von den

im Oktober 1935. Nur der Mittelabschnitt der Festungsfront, "Abschnitt

Hochwalde" genannt, zwang mangels natürlicher Wasserhindernisse zu einer größeren

Geländeverstärkung. Anfang 1935 entstand der große Ausbauplan des Abschnitts Hochwalde.

Auf 16 km Frontbreite sollten hier sogenannte Panzerwerke entstehen, die sich durch Größe

und Widerstandsfähigkeit unterschieden (B- Werke mit 1,5 m, A1Werke mit 2,5 m und A-Werke mit 3,5 m Wand- und Deckenstärke in Eisenbeton). Diese Panzerwerke sollten an ein großes Hohlgangsystem mit unterirdischen Räumen angeschlossen werden, das 15-40 m unter der Erde lag. Am hinteren Rand der Zone liegende Panzerwerke der Ausbaustärke A1 sollten als "Schweigewerke" erst dann das Feuer eröffnen, wenn der Feind die erste Verteidigungslinie durchbrochen hatte, um sich vorher nicht zu verraten. Die Arbeiten am O.W.B. kamen in den Jahren 1936/37 in Gang. Ihre Fertigstellung war für 1944 geplant, später wurde die Frist bis 1951 verlängert. Im April 1938 befahl Hitler aber, den Schwerpunkt der Befestigungsarbeiten an die deutsche Westgrenze zu verlegen, um den gegen Frankreich

gerichteten Westwall so schnell wie möglich aufzubauen. Eigentlich waren die Arbeiten

niemals der ursprünglichen Planung entsprechend aufgenommen worden. Jetzt mußten nur noch bereits begonnene Anlagen bis zur vollen Verteidigungsfähigkeit gebracht werden. Bei Ende der Arbeiten hatte die Mehrzahl der Kampfanlagen die maximale Baustärke B. Von den  schwereren Anlagen wurden nur wasserbautechnische Bauten der Baustälke A1 fertiggestellt,

jedoch auch ausnahmsweise eine Stauanlage in Baustärke A, die den Abfluß des Wassers aus

dem Nischlitz-See regulierte. Bei zwei Kampfanlagen in Baustärke A wurden die Bauarbeiten

vorzeitig eingestellt: von einem Geschützstand der Panzerbatterie (A3) nahe Burschen

[Boryszyn] wurde nur das Untergeschoß fertig, vom Panzerwerk A8 bei Nipter [Nietoperek]

entstand nur das Fundament Im Jahre 1939 ersteckte sich die Festungsfront O.W.B.

einschließlich der unzugänglichen passiven Abschnitte über eine Breite von 80 km und war

vollständig abwehrbereit. Sie umfaßte 83 Panzerwerke und 14 Sperrstände

(MG-Schartenstände mit Pakunterstellraum).

schwereren Anlagen wurden nur wasserbautechnische Bauten der Baustälke A1 fertiggestellt,

jedoch auch ausnahmsweise eine Stauanlage in Baustärke A, die den Abfluß des Wassers aus

dem Nischlitz-See regulierte. Bei zwei Kampfanlagen in Baustärke A wurden die Bauarbeiten

vorzeitig eingestellt: von einem Geschützstand der Panzerbatterie (A3) nahe Burschen

[Boryszyn] wurde nur das Untergeschoß fertig, vom Panzerwerk A8 bei Nipter [Nietoperek]

entstand nur das Fundament Im Jahre 1939 ersteckte sich die Festungsfront O.W.B.

einschließlich der unzugänglichen passiven Abschnitte über eine Breite von 80 km und war

vollständig abwehrbereit. Sie umfaßte 83 Panzerwerke und 14 Sperrstände

(MG-Schartenstände mit Pakunterstellraum).

Im Abschnitt "Hochwalde", im Bereich Burschen (Boryszyn) - Kalau (Kalawa) - Kainscht (Kaszyca) - Kurzig (Kursko), mit 43 Anlagen auf 16 km Frontbreite, wurden 9 Werkgruppen gebaut, von denen 7 durch Hohlgänge verbunden sind. Von den geplanten 37 km Hohlgängen wurden 25 km realisiert Das ist der größte Komplex unterirdischer Befestigungsanlagen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges.

Im Abschnitt "Nord" von Kurzig (Kursko) bis Schwerin a.d. Warthe (Skwierzyna) mit 27 Anlagen auf 27 km Frontbreite,der sich auf Seen und den Fluß Obra stützt, wurden 3 Werkgruppen gebaut.

Im Abschnitt "Süd" mit 27 Anlagen auf 34 km Frontbreite von Liebenau (Lubrza) bis zur Oder im Süden wurde nur eine Werkgruppe fertig. Die Verteidigung dieses Abschnittes stützte sich auf ein lückenloses Wasserhindernis mit 14 Stauanlagen.

Während des Krieges wurde die Festungsfront teilweise zugunsten des Atlantikwalles desarmiert. In den unterirdischen Anlagen wurden Flugzeugmotoren hergestellt. Neue Vorbereitungen zur Herstellung der Abwehrbereitschaft wurden 1944 getroffen. Die Befestigungen wurden damals teilweise durch den Bau von Feldstellungen und mehr als 200 Ringstände vom Typ Tobruk modernisiert. Man glaubte, dank der Festungsfront die gegnerische Offensive zum Stehen bringen zu können. Diese Pläne Hitlers durchkreuzte die 44. Panzerbrigade unter Oberst J. Gusakowski. Sie erzielte in der Nacht zum 29. Januar 1945 bei Kalau und Hochwalde einen Durchbruch durch die nur symbolisch besetzte Festungsfront O.W.B. Ehe die Hauptkräfte der Roten Armee herankamen, konnte in einem dramatischen Wettlauf mit der Zeit ein Teil der deutschen Truppen noch die Stellung besetzen. Es entbrannte ein Kampf, der noch zwei Tage dauerte. Die deutsche Besatzung der Festungsfront O.W.B. kämpfte gegen die Spitzen von vier sowjetischen Armeen. Zwar erreichten die siegreichen Truppen die Oder, aber im rückwärtigen Gebiet konnten die Deutschen zwei für sie wichtige Brückenköpfe in Frankfurt und in der Festung Küstrin behaupten. Damit wurde ein Überschreiten der Oder auf breiter Front verhindert und eine Verschiebung des Sturmes auf Berlin bis zum April 1945 erreicht. Nach dem Krieg wurden die Befestigungen des O.W.B. teilweise gesprengt und dann zerstört. Trotz alledem blieb der Torso der Festungsfront erhalten. Es scheint, daß jetzt, nachdem die Befestigungen des O.W.B. allgemein bekannt wurden,bessere Tage für sie kommen werden. Schon jetzt versucht man,unterirdische Gänge für eine Besichtigung vorzubereiten. Dieses Buch ist das Ergebnis von zwanzig Jahren Archiv- und Geländeforschung, die parallel in Polen und Westdeutschland durchgeführt wurde. Die Verfasser geben es in die Hände des Lesers,um ihm eine Besichtigung dieser kolossalen und beeindruckenden Anlagen zu erleichtern. Die Verfasser hoffen, daß ihre leisen Stimmen, die durch den immer lauteren werdenden Chor der wachsenden Zahl der Festungsliebhaber unterstützt werden, etwas zur Erhaltung dieses bedeutenden technischen Dankmals beitragen.

Man darf den hochinteressanten Mittelabschnitt - seine Anlagen sind durch Hohlgänge

verbunden - nur mit einem qualifizierten Fremdenführer besichtigen. Die Besichtigung

beginnt mit dem PzW 717 (Zufahrt aus Kalau [Kalawa]) und geht weiter durch die

unterirdische Kaserne und Verbindungsgänge bis zu den zwei übriggebliebenen Anlagen der

Werkgruppe "Scharnhorst". Schon weiter entfernt von Kalau (Kalawa)  liegen die

bekanntesten unterirdischen Anlagen der ganzen Festungsfront, die "Burschener Schleife"

("Petli Boryszyrnskiej"), die die Basis für die unvollendete Panzerbatterie 5 war, und

die "Nipter Schliefe", die die Basis für die starke Gruppe der geplanten A-Panzerwerke

bildete. In den unterirdischen Gängen herrscht ein stabiles Mikroklima von +11 C,

deswegen sollte man warme Kleidung mitnehmen. Auch eine zweite Taschenlampe als Reserve wird empfohlen. Besondere Gefahrenstellen sind die Entwässerungsschächte in den Gängen und die Treppenschächte, in denen das Geländer fehlt. Nord- und Südabschnitt kann man auch ohne Fremdenführer besichtigen. Auf der nördlichen Flanke lohnt es sich, trotz der

großen Zerstörungen die Werkgruppen "Ludendorff", "Roon", "Moltke" und auch "Schill"

(bereits im Mittelabschnitt) zu besichtigen. Auf der südlichen Flanke sind das

"Wasserschloß" in Mühlbock (Olobok) und das System der durch Panzerwerke geschützten

Stauanlagen am Birkholzer Wasser (Olobok) sehenswert.

liegen die

bekanntesten unterirdischen Anlagen der ganzen Festungsfront, die "Burschener Schleife"

("Petli Boryszyrnskiej"), die die Basis für die unvollendete Panzerbatterie 5 war, und

die "Nipter Schliefe", die die Basis für die starke Gruppe der geplanten A-Panzerwerke

bildete. In den unterirdischen Gängen herrscht ein stabiles Mikroklima von +11 C,

deswegen sollte man warme Kleidung mitnehmen. Auch eine zweite Taschenlampe als Reserve wird empfohlen. Besondere Gefahrenstellen sind die Entwässerungsschächte in den Gängen und die Treppenschächte, in denen das Geländer fehlt. Nord- und Südabschnitt kann man auch ohne Fremdenführer besichtigen. Auf der nördlichen Flanke lohnt es sich, trotz der

großen Zerstörungen die Werkgruppen "Ludendorff", "Roon", "Moltke" und auch "Schill"

(bereits im Mittelabschnitt) zu besichtigen. Auf der südlichen Flanke sind das

"Wasserschloß" in Mühlbock (Olobok) und das System der durch Panzerwerke geschützten

Stauanlagen am Birkholzer Wasser (Olobok) sehenswert.

Noch mehr: Pläne und Erläuterungen gibt's hier!